2025 年,中国信创产业正站在政策落地与市场爆发的交汇点上,迎来前所未有的发展机遇。

国资委 79 号文提出的 2027 年前央企国企核心系统 100% 信创替代目标,为产业发展划定了明确的时间线,也让信创从“试点探索”阶段正式迈入“全面落地”的关键期。

与此同时,当下信创产业的发展逻辑正在发生深刻转变,随着数字化转型的深入,信创产业的浪潮已从“政策驱动替代”迈向“需求驱动升级”。这种底层逻辑的转变,直接驱动信创终端技术加速迭代。其中,搭载华为麒麟 9000C 平台的终端产品表现尤为突出,凭借在性能、能效与场景适配性上的综合优势,2025 年累计交付量已突破百万台,成为信创采购市场的“主力军”,这一数据也直观印证了市场对优质国产芯片及终端产品的高度认可。

不过,在信创采购热潮背后,目前行业对信创 PC 性能的评估仍存在普遍认知误区,其中“主频至上”的观点尤为突出。部分采购决策者将 CPU 主频数值视为判断性能的唯一标准,这种认知显然与当前芯片技术的发展趋势脱节。事实上,自桌面处理器进入多核时代后,性能提升路径已摆脱“单纯堆叠主频”的单一模式,转向“架构优化 + 能效平衡 + 智能赋能”的多元发展方向。

实际上,架构优化带来的每时钟周期指令数(IPC)提升,完全能够抵消主频影响,甚至实现性能反超。从技术原理来看,IPC 代表处理器每一个时钟周期可完成的指令数量,相当于处理器“每一拍的工作效率”,是决定性能“质量”的核心指标;而主频仅反映处理器每秒的时钟周期数(即“每秒拍数”),属于性能“数量”层面的参数。若缺乏高 IPC 支撑,单纯提升主频不仅会导致芯片功耗激增、发热问题加剧,还可能出现“空转式低效”—— 表面运算速度快,实际能完成的有效任务却有限,甚至无法适配政务系统中常见的多任务并发、大数据处理等场景。

例如,英特尔 12 代酷睿处理器就是典型案例,其基础主频虽略有降低,但通过架构革新提升了 IPC,最终实现性能反超,能效比显著优化,而这一技术规律在信创芯片领域同样适用。

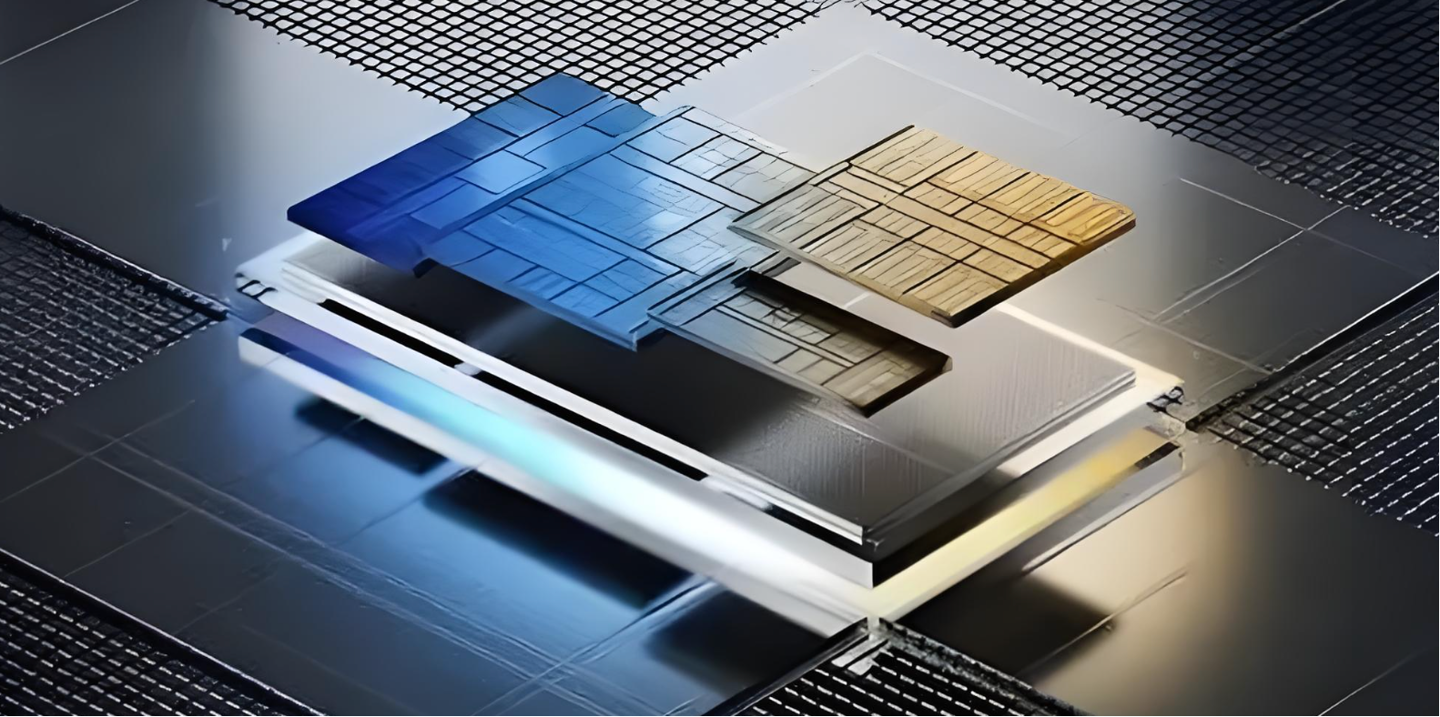

正如当前信创市场的标杆产品 —— 麒麟 9000C 处理器通过三大核心技术创新,打破了固有认知,重构了信创芯片的能效比优势:

自研泰山架构优化:从底层优化晶体管布局与芯片内部互联设计,减少信号传输过程中的损耗,让芯片硅片资源得到高效利用,从架构层面直接提升运算效率;

指令集编译优化:将零散的运算指令整合为“计算块”,大幅减少 CPU 重复取指、译码的动作,使指令执行效率提升 100%,直接推动 IPC 数值显著跃升;

自研智能调度算法:可根据任务类型动态分配核心资源 —— 处理文档编辑、网页浏览等轻办公任务时,优先调用低功耗小核以降低能耗;运行数据分析、图形渲染等复杂任务时,自动切换至高性能大核以保障运算能力,从根本上避免“大马拉小车”的能源浪费。

可以说,技术创新的叠加效应,让麒麟 9000C 实现了“性能与能效的双突破”。来自测试数据显示,其IPC 数值达到飞腾 D3000 的 1.65 倍、兆芯 KX7000 的 2.4 倍,单核计算能力在国产芯片中处于领先地位,多核性能也能轻松应对政务系统多任务并发需求。

更关键的是,麒麟 9000C 的高能效比设计使其在 7×24 小时连续运行场景中,既不会因过热出现降频卡顿,又能有效降低长期使用的能耗成本,完美契合政务、金融等关键领域的使用需求。

写在最后

当下,信创采购已经关系到企业数字化转型质量与国家信息安全的战略选择。对于采购方而言,跳出“主频陷阱”、建立科学的性能评估体系至关重要 —— 除主频外,更需重点考察芯片的 IPC 表现、架构优化能力、实际场景适配性及大规模应用案例。

麒麟 9000C 百万级的交付量,正是其在政务、金融等场景中经实践验证的有力证明,只有真正具备核心技术优势的信创产品,才能为企业筑牢数字底座,而这也必将为我国信创产业的高质量发展注入持久动力。

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6