5000年前,人类是怎么把玻璃“吹”出来的?

从古老的手工艺品到现代科技产品,玻璃在形式和特性上表现出高度的多样性,涵盖了从玻璃瓶到双层玻璃窗的广泛领域。

日常生活中常见的玻璃通常是一块透明的板材,可以让我们看到玻璃的另一面。例如,透明而坚硬的窗口不仅可以遮风挡雨,还可以让我们可以从窗户欣赏到风景,但这只是众多形式的玻璃中的一种。玻璃可以是透明的或不透明的,可以是有色的或无色的;它可以大到足以防弹,也可以像一张纸一样薄。无论是饮料瓶、家居装饰品,还是手机或平板电脑上的触摸屏,玻璃几乎随处可见,无处不在。

玻璃也存在一定的危险性。当它破裂时,会形成锋利的碎片,稍有不慎都有可能造成严重的伤害。此外,有些玻璃工艺品也非常脆弱,一个疏忽就可能使珍贵的艺术品碎裂成无数片。因此,在接触玻璃制品时,我们通常需要格外小心。

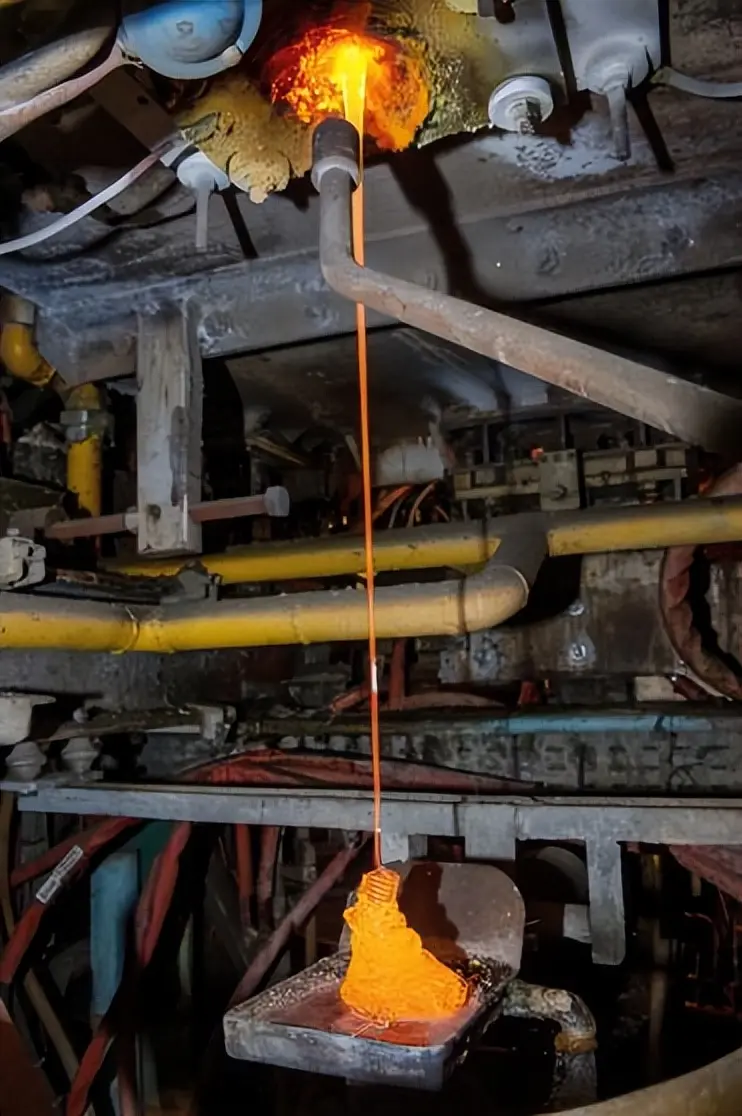

这种广泛使用的材料主要由二氧化硅和其他矿物组成。硅砂的主要成分是二氧化硅,它是制造玻璃的主要原料,也是沙漠中最常见的沙子类型。反应物种二氧化硅的纯度越高,越有助于形成透明玻璃。这些天然原料在特定配方下混合,并在极高温度下熔化,发生复杂的物理化学变化。在玻璃制造过程中,反应物会形成一种黏稠、炽热的流体,这就是熔融玻璃液。刚从窑炉中取出的熔融玻璃液通常呈现炽热的橙红色或亮黄色,外观上像黏稠的糖浆或岩浆。这与我们最终看到的玻璃产品在外观和物理特性上有着天壤之别。

从原子层面看,室温下的玻璃结构非常特殊。 虽然它看起来和摸起来都像固体,但科学家发现玻璃并不会凝固。玻璃之所以能呈现出这种既非典型液体也非晶体的状态,在于其内部原子排列具有长程无序的特点,更接近一种“冻结”的过冷液体状态。

熔融状态的玻璃表现出黏性液体的特性

玻璃在离开高温窑炉后冷却时,其原子不会像晶体那样有序排列形成晶格结构,而是以相对随机的方式固定下来,粒子处于一种无序堆积的状态。正因如此,玻璃才能在外观上呈现固态,却不具备晶体固体的所有特性(如确定的熔点)。

玻璃制品又轻又透亮,用途也十分广泛。然而,砂石原料一旦被熔制成玻璃,便无法通过简单过程还原为原始矿物状态,这使得玻璃的回收利用存在一定限制。回收利用时,通常需要将废玻璃再次熔化,然后与新熔制的玻璃液混合,最终重新塑形为不同的玻璃制品。

在吹制玻璃工艺时,工匠操作时通常与炽热的玻璃液保持约1.5米的距离。工匠会用一根中空的金属吹管,将空气吹入黏附在管端的玻璃料团中。这项技艺对操作者的技能要求极高,通常需要团队协作完成。首先,工匠将吹管伸入盛有熔融玻璃液的窑炉中,蘸取适量的玻璃料;因为窑炉温度极高,工匠在开始吹制前,需先将吹管的吹嘴端浸入冷水中进行冷却;当空气被吹入管端的玻璃料团时,玻璃料团内部就会开始膨胀,逐渐形成一个不断扩大的气泡;吹制过程中,工匠需持续旋转吹管,同时根据预设的造型调整玻璃的形状。整个过程需要精准把握时间,因为玻璃料会迅速冷却变硬。如果玻璃冷却过快无法继续塑形,可以把它重新放回炉中加热软化。工匠会通过多次蘸取玻璃液来制造多层效果。此外,还可使用镊子等工具对初步成形的玻璃进行修饰,塑造出更精细的细节。

为了有效利用资源并减少对自然环境的影响,回收玻璃是至关重要的一步。如果人们都能将使用后的玻璃瓶投入回收系统,那么当前流通中的玻璃就可以被循环利用,从而显著减少对新玻璃原料的需求和生产。理论上,这代表着在不大规模消耗新的地球资源的前提下,玻璃的供应可以持续循环下去。

自人类首次制造出玻璃至今,已有约5000年的历史。进入21世纪,这种历史悠久、性能多样且应用广泛的材料,仍在不断拓展新的应用领域。新的发明创造不断催生新的需求,同时科学知识的积累也为这种基础材料赋予了更多可能性。随着科技的持续进步,玻璃在未来必将展现出更为广阔的应用前景。

文中图片均来源于《How it works》杂志。

作者:《how it works》科普团队

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6